Généralités

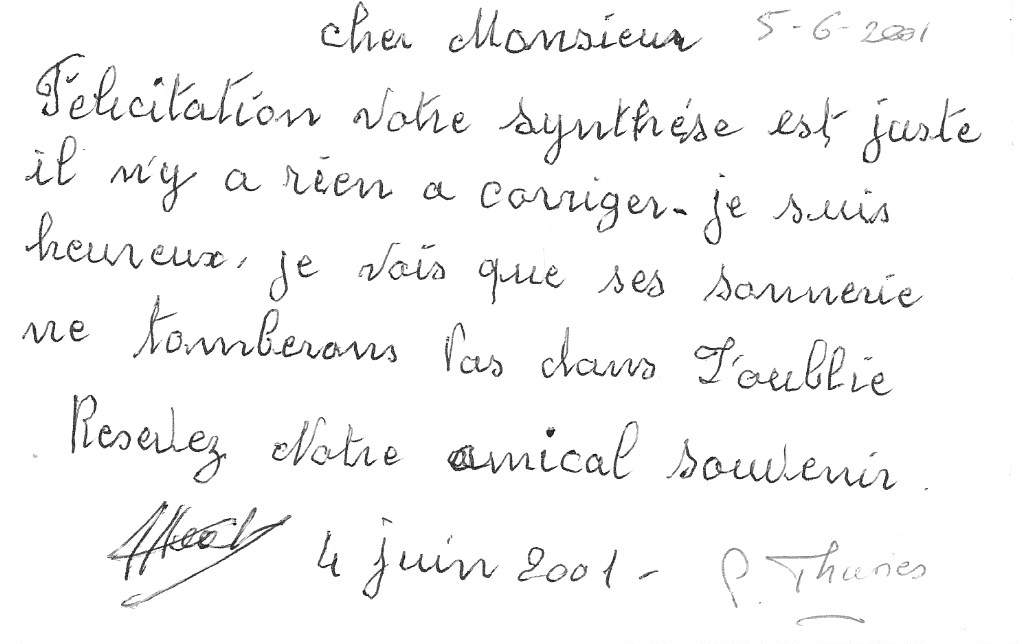

GénéralitésIl existe dans tout le Sud-Ouest, en particulier dans la région de Toulouse, des sonneurs de cloches traditionnels de très haut niveau.

Le plus souvent, héritiers du savoir et du savoir-faire de leurs parents, ils sont les dépositaires d'une culture populaire,

conservée et transmise au fil des siècles. La richesse des sonneries et des airs joués, ajoutée à la grande dextérité d'exécution,

est sans égal sur notre territoire.

(Cloches de France et d'ailleurs, Jean-Pierre Rama, d'après une carte postale ancienne)

En 2022, l'Unesco inscrit les sonneries de cloches manuelles au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En 2023, le Ministère de la Culture inscrit les sonneries de cloches par tintement manuel dites banc du sonneur à l'Inventaire national du Patrimoine culturel immatériel.

Profitons-en pour rappeler que Toulouse définit bien le Sud (ou Midi) tout court. Les Occitans ne sont ni des provençaux (habitant le Sud-Est, où la Provence est souvent appelée abusivement Midi) ni des bordelais (au Sud-Ouest) ! Toulouse, anciennement capitale du Languedoc (couvrant le Sud), est depuis la capitale de la région Midi-Pyrénées (le Midi). Par conséquent, la locution Midi toulousain est un pléonasme.

Généralités

GénéralitésLes sept sonneries toulousaines de la Passion de saint Saturnin racontent son martyre en 250. Ce sont de véritables tableaux de ces instants, des hypotyposes musicales : les quatre cloches au pied (parfois moins) pour les pattes du taureau, les deux petites à la main pour les cris de la foule haranguant la bête. Dès lors, les premiers chrétiens ont voulu perpétuer le souvenir de leur premier évêque, et sans doute des rythmes ont été transférés sur les cloches après le VIIe siècle, nous permettant aujourd'hui de jouer cette partition peut-être vieille de ans, parmi les plus anciennes du monde occidental de tradition orale.

Au nombre de sept donc, elles se nomment :

Simple, Marche, Double majeur (ou double de marche), Plan, Roulements, Taur simple (ou Petit Taur, pour taureau) et Grand Taur. Le premier de ces noms a pour origine l'un des verbes qui existaient au Moyen Age pour distinguer les différentes façons de sonner : pulsare, simpulsare, compulsare, depulsare, ces deux dernières étant proscrites pendant le Carême au XIIe siècle (in Rationale divinorum officiorum de Jean Belethus).

Les illustrations musicales qui suivent sont prises au banc de Saint-Joseph : aux pédales sol3, do4, ré, mi, aux mains sol4 et la. La noire s'entend au tempo du métronome, de 100 (Double, Taur) à 120 (Marche, Simple). Nous appellerons « fioritures » les notes jouées à la main, toujours à contretemps parmi les combinaisons finies suivantes : une croche (sol ou la), deux doubles (sol, la) ou trois doubles (la, sol, la).

Le pape Pie XII rappelait, dans son motu proprio De musica sacra du 3 septembre 1958 :

« Les coutumes approuvées et les différentes façons de sonner les cloches selon les fins auxquelles répondent les sonneries, doivent soigneusement être conservées ; les Ordinaires des lieux ne doivent pas manquer de réunir les réglementations traditionnelles et usuelles à ce sujet. »

Il convient de jouer ces sonneries au banc du sonneur, style Saint-Sernin, comme il existait dans toutes les églises de Toulouse : deux cordes aux mains ornées de poignées en bois, et idéalement quatre pédales. Le banc peut être celui du carillon, à condition d'avoir deux cordes pour les mains. A défaut, on pourra se servir de deux touches du clavier...

Ce sont les cloches les plus nobles et les plus anciennes qui sont reliées au banc, pour ces sonneries évoquant la Passion de saint Saturnin dans l'Antiquité. Ainsi de la cloche médiévale du Suaire de Christ à Saint-Nicolas, de la Mercédaire ou de la Sarnine à Saint-Sernin, de la cloche ancienne du Taur...

Leur fonction musicale couvrait différents besoins et différentes techniques :

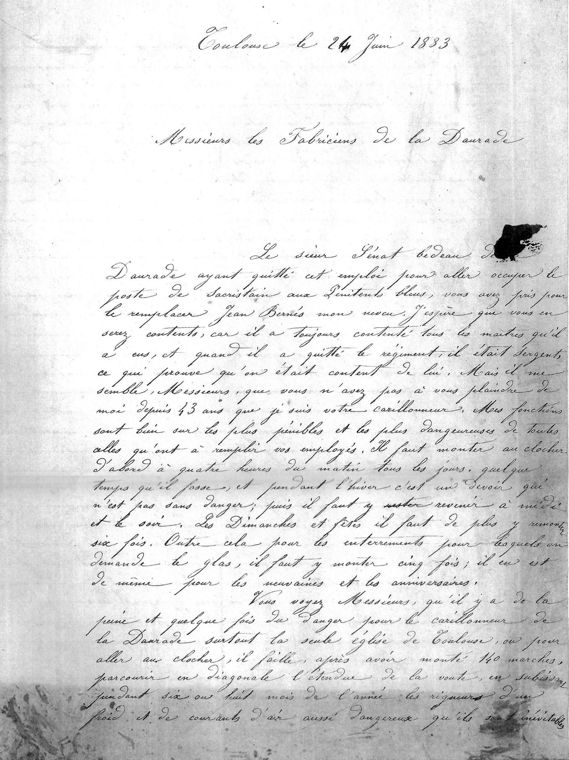

Mais leur fonction ne se limitait pas au clocher ni à la musique, comme en témoigne cette lettre de 1883 du carillonneur de la Daurade, dans laquelle il explique la pénibilité de sa tâche pour réclamer une augmentation :

Mais leur fonction ne se limitait pas au clocher ni à la musique, comme en témoigne cette lettre de 1883 du carillonneur de la Daurade, dans laquelle il explique la pénibilité de sa tâche pour réclamer une augmentation :

Toulouse le 24 Juin 1883 Messieurs les Fabriciens de la Daurade Le sieur Sénat bedeau de la Daurade ayant quitté cet emploi pour aller occuper le poste de sacristain aux Pénitents bleus, vous avez pris pour le remplacer Jean Bernés mon neveu. J'espère que vous en serez contents, car il a toujours contenté tous les maîtres qu'il a eus, et quand il a quitté le régiment, il était sergent, ce qui prouve qu'on était content de lui. Mais il me semble, Messieurs, que vous n'avez pas à vous plaindre de moi depuis 43 ans que je suis votre carillonneur. Mes fonctions sont bien sur les plus pénibles et les plus dangereuses de toutes celles qu'ont à remplir vos employés. Il faut monter au clocher d'abord à quatre heures du matin tous les jours, quelque temps qu'il fasse, et pendant l'hiver c'est un devoir qui n'est pas sans danger ; puis il faut yresterrevenir à midi et le soir. Les Dimanches et fêtes il faut de plus y remonter six fois. Outre cela pour les enterrements pour lesquels on demande le glas, il faut y monter cinq fois ; il en est de même pour les neuvaines et les anniversaires. Vous voyez Messieurs, qu’il y a de la peine et quelque fois du danger pour le carillonneur de la Daurade surtout la seule église de Toulouse, ou pour aller au clocher, il faille, après avoir monté 140 marches, parcourir en diagonale l’étendue de la voute, en subissant pendant six ou huit mois de l’année les rigueurs d’un froid et d’un courant d’air aussi dangereux qu’ils sont inévitables De plus dans les fêtes, le carillonneur à sa bonne part de travail soit pour l’éclairage soit pour la pose des tapis et autres détails qui ne finiraient pas, si je voulais bien dire, par exemple pour les décès qui va mettre et retirer les tentures aux maisons mortuaires et à la porte de l’église ? le carillonneur. Lorsqu’il faut monter le catafalque pour les services, quel est celui de vos employés qui monte sur le premier et le second étage de cette charpente ? qui après l’avoir dressée y circule sur un espace d’une trentaine de centimêtres pour y placer les chandeliers ? Qui y remonte pour l’enlever et l’emmagasiner, lorsque l’office est fini ? Le carillonneur et toujours le carillonneur. Vous voyez donc Messieurs, que de tous vos employés, je suis celui dont les fonctions sont les plus pénibles, et les seules qui présentent souvent des dangers. Cependant je suis le moins retribué. Je ne dirai rien du sacristain parceque je comprends, que c’est là dans toutes les églises un serviteur à part. Mais vos bedeaux ont un salaire de 700 f. tandis que vous ne m’en donnez que six cents ; pendant quelques années, il est vrai, j’avais le prix de la location du logement que j’occupais dans votre maison au 2ème étage, et que je ne quittai que sur la demande de Monsieur le Curé, qui voulait m’avoir auprès de lui pour n’être pas seul dans sa maison. C’était 90 francs ; vous me les avez repris je ne sais pourquoi, Malgré mes anciens et j’ose dire, loyaux services, et vous les donnez à votre nouveau bedeau, si non en argent, au moins en valeur en lui donnant ce logement, ce qui lui fait un traitement de huit cent francs, et le vieux serviteur n’en a que six cent. Je ne crois pas, Messieurs, qu’il soit nécessaire de rien ajouter à cet exposé pour obtenir de vous ce qui me paraît être de toute justice et que vous égaliez mon salaire à celui du bedeau. J’ai l’honneur Messieurs, de vous saluer très respectueusementAbadie Jean

Une même cloche peut être affectée à tous ces usages ! frappée de l'extérieur pour l'horloge, dotée de deux battants (clavier et banc du sonneur) et d'un joug équilibré type Demoiselle de Louison pour la volée tournante.

English tips : blanche means half, noire quarter and croche eighth.

1. Le Simple (de simpulsare, façon de sonner héritée du Moyen Age)

|

2. La Marche

|

3. Le Double majeur (ou double de marche)

|

4. Le Plan

|

5. Les Roulements

|

6. Le Taur simple (ou Petit Taur)

|

7. Le Grand Taur

|

Carillon Pédales Mains Saint-Sernin ré3 sol la si ré4 sol Saint-Etienne lab3

ré3réb4

solmib

lafa

siblab

fa4sib

solSaint-Nicolas mib3 sib do4 mib lab sib Saint-Pierre-des-Chartreux sol3 si ré4 mi sol si Saint-Exupère sol3 do4 ré mi sol la Saint-Aubin la3 ré4 mi fa# la si Notre-Dame du Taur fa3 sol la do4 ré mi la Sainte-Madeleine (Pouvourville) sol3 do4 ré mib sol la Saint-Michel (Lardenne) si3 fa4 sol la sib do5 Saint-Joseph sol3 do4 ré mi sol la Saint-Jérôme do4 mib fa sol sib do5 Notre-Dame de la Daurade si3 do#4 ré# fa sol# la# Saint-Jean-Baptiste, L'Union fa3 sib do4 ré fa sol

Grand Taur : pour les fêtes de 1re classe.

Grand Taur : pour les fêtes de 1re classe.

Taur simple ou Petit Taur : 2e classe.

Double de marche ou Double majeur : pour les dimanches ordinaires.

Le Plan et les Roulements (jamais joués seuls) : pour les grandes fêtes (fêtes carillonnées !).

Marche (jamais jouée seule) : avant le Double ou un Taur de conclusion.

Simple : Angélus et séparation des cantiques, avec bourdon le dimanche.

|

L'angélus est une prière que l'on récite, racontant la visite de l'ange Gabriel à Marie : « Angelus Domini nuntiavit Mariæ... » (l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie).

Au concile de Clermont en 1095, le pape Urbain II demande que les cloches des cathédrales et églises de la chrétienté soient tintées le matin et le soir afin que les prières soient faites à la Vierge Marie pour le succès de la première croisade. La croisade terminée, la cathédrale de Saintes continue seule sonneries et prières.

En 1318, Jean XXII, premier pape d'Avignon, dans sa bulle Quam pium quam debicum, recommande « que cette pieuse coutume établie à Saintes soit étendue à l'Eglise universelle ». En 1456, le pape Calixte III renouvelle la prescription de l'angélus du soir pour demander la victoire de la Chrétienté sur les Turcs musulmans.

Le roi de France Louis XI, venu plusieurs fois à Saintes, demande en 1472 qu'entre les sonneries du matin et du soir, une autre sonnerie ait lieu à midi afin de prier la Vierge pour implorer la paix du royaume. Le pape Sixte IV officialise les trois prières de l'angélus quotidien en 1476, fixant ainsi son usage dans tout le monde chrétien, prescription que le pape Alexandre VI renouvellera en 1500.

Comme on le voit sur le célèbre tableau de Jean-François Millet (vers 1858), l'angélus rythme les travaux des champs pour toute la communauté : les cloches sonnent le début et la fin du travail (matin et soir), et la pause déjeuner (à midi). Ainsi, en Champagne, il est sonné un quatrième angélus à 14h, pour la reprise du travail.

L’angélus est généralement marqué par un tintement de trois fois trois coups, suivi d’une sonnerie en volée. Les tintements correspondent au début du versicule, du répons et de l'Ave.

|

Hélas ! rares sont les cloches en mouvement à Toulouse. Et pour cause, par ignorance, les services techniques s'en méfient et les brident les unes après les autres !

Celles de la cathédrale bougent encore, grâce aux compétences de la DRAC.

Compositeur et organiste languedocien (Saint-Félix-Lauragais, 1872 - Céret, 1921), était fasciné par les sonneries traditionnelles de cloches toulousaines, à un tel point qu'il voulut en écrire la partition musicale.

Malheureusement, ces sonneries sont bien trop rapides et variées pour pouvoir en faire une dictée musicale au pied du clocher. Et à l'époque, pas de possibilité d'enregistrement sur bande pour faciliter la retranscription.

Enfin, impossible de demander conseil aux carillonneurs : ces derniers étaient sacristains, bedeaux, mais certainement pas musiciens au sens moderne du terme. En effet, ils tenaient leur savoir uniquement de tradition orale, sans aucune connaissance musicale théorique ni un brin de solfège. On imagine également la différence de classe sociale peu propice à un dialogue fructueux entre un aristocrate aisé, bien mis et parlant haut, et un sacristain de basse extraction, roulant les « r » et peut-être même bourru. On sait d'ailleurs que les carillonneurs étaient plutôt jaloux de leur technique.

Non, décidément, rien ne concourait pour étancher la soif de connaissance de notre ami. Il fallut alors attendre près d'un siècle, et l'apparition du premier carillonneur musicien de formation pour mener à bien cette étude et achever ainsi le rêve de Déodat de Séverac.

Cette expression bien campanaire prendrait sa source à Rouen, au XIIIe siècle, lorsque l'Archevêque Eude Rigaud offrit un bourdon d'environ 10 tonnes pour sa cathédrale, cloche qu'on appela instantanément la Rigaud. A l'époque, il fallait être plusieurs pour mettre en branle une telle cloche, et « mouiller la chemise » comme on dit maintenant. D'où la récompense en liquide (au sens propre) et l'origine de l'expression.

|

En 1957, dans le film Le Chômeur de Clochemerle, Fernandel s'improvise sonneur de cloches et « bouleverse le pays » qui ne reconnaît pas la sonnerie.

(2) Joué par M. André Briols au carillon de Saint-Sernin de Toulouse.