Veuillez cliquer sur les images pour les visualiser pleinement

Il semblait que saint Saturnin lui-même soit à l'origine de l'édifice primitif, chapelle reconstruite par saint Exupère 150 ans après. La cathédrale romane a constamment évolué au fil des siècles jusqu'en 1211, début de la construction, par la volonté du comte Raymond VI, de la nef romane actuelle dit raimondine. Très vite cependant, le projet d'une gigantesque cathédrale gothique a pris le pas, mais son inachèvement nous a légué cet édifice unique en son genre.

La construction gothique commence par le chœur entre 1273 et 1286, sous l'impulsion de l'évêque Bertrand de l'Isle, et doit s'interrompre au XVe siècle. Un siècle plus tard, le futur cardinal Jean d'Orléans donne son aspect actuel à l'ensemble en reliant les deux parties de style différent, par la pose du pilier qui porte son nom. La toiture de bois n'est remplacée par la voûte actuelle qu'après l'incendie de 1609 ayant mis en danger les reliques. Elle est l'œuvre de l'architecte Pierre Levesville, pour une hauteur de 28 m sur les 40 projetés, et réemploie des pierres du Château Narbonnais des Comtes de Toulouse.

La dernière intervention remarquable est celle de 1938, menée par l'Etat républicain, afin de donner une façade au transept nord inachevé, aménagement rendu nécessaire par la destruction du moulon de la rue des Cloches (aujourd'hui allée du Colonel Arnaud Beltrame et du Père Jacques Hamel) et le dégagement du futur square Saliège. Ce n'est qu'au début des années 2000 que les outrages de la Révolution ont été réparés : maçonnerie de la fenêtre du clocher d'où fut précipité le bourdon majestueux, restauration du pignon devant la rosace romane. Malgré tout, la pollution urbaine (aidée par le brûlement de pneus devant la Préfecture) a très vite repris son œuvre, en témoigne le noircissement de la pierre déjà avancé, seulement quelques années après.

Cette façade du transpet nord présente aussi la particularité d'afficher l'étoile de David au cœur de sa grande rosace en pierre. Assez rare dans une église, ce symbole hébraïque se retrouve sur la toiture de l'église d'Ouroux (69) au XIXe, la façade de celle d'Harar (Ethiopie), le cœur de la rosace en vitrail de l'église de Sitka (Alaska) en 1899.

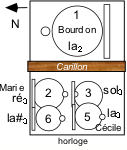

Issues d'au moins six fondeurs différents, les vingt-deux cloches de la cathédrale sont réparties ainsi : cinq cloches montées sur beffroi, douze en carillon, trois en horloge, une dans le clocheton de la nef gothique (cloche des chanoines) et une cloche de sacristie.

| n° | ton | nom | date | ø mm | kg | fondeur | lieu | pape | remarque, inscriptions |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | la2 | Etienne-Florian | 1876 | 1840 | 3901 | Amans Lévêque | Toulouse | Pie IX | LAUDO DEUM VERUM, POPULUM VOCO, CONGREGO CLERUM; DEFUNCTOS PLORO, FUGO FULMINA, FESTA DECORO.1 |

| 2 | ré3 | Marie | 1992 | 1290 | 1235 | Paccard | Annecy | patronne de la paroisse |

|

| 3 | sol3 | Flos Carmeli | 1764 | 1098 | P. Jolly | Limoges | non classée, provenant du couvent des Grands-Carmes (démoli en 1809) |

||

| 4 | sol#3 | 1815 | 950 | Viguier | Toulouse | 2 battants en 1974 | |||

| 5 | la3 | Cécile | 1992 | 870 | 380 | Paccard | Annecy | CONFITEBOR NOMINI TUO 3 |

|

| 6 | la#3 | Etienne | 1922 | 800 | Amédée Vinel | Toulouse | décrochée du carillon : 2 battants en 1974 | ||

| 7 | do4 | Marie | 1922 | 711 | Amédée Vinel | Toulouse | |||

| 8 | do#4 | 1814 | 760 | Viguier | Toulouse | 2 battants en 1974 |

|||

| 9 | ré#4 | 1581 | 660 | Nicolas Poncet | Toulouse | IN TE DNE SPERAVI NON CONFVNDAR IN ÆTERNVM |

|||

| 10 | fa4 | 1581 | 610 | Nicolas Poncet | Toulouse | INITIVM SAPIENTIÆ TIMOR DNI |

|||

| 11 | fa#4 | Jeanne d'Arc | 1922 | 495 | Amédée Vinel | Toulouse | |||

| 12 | sol4 | 1816 ? | 526 | Viguier ? | Toulouse | ||||

| 13 | sol#4 | 1816 ? | 480 | Viguier ? | Toulouse | ||||

| 14 | la#4 | 1816 ? | 417 | Viguier ? | Toulouse | ||||

| 15 | do5 | Edmond | 1922 ? | 340 | A. Vinel ? | Toulouse | |||

| 16 | do#5 | Germaine | 1922 ? | 330 | A. Vinel ? | Toulouse | |||

| 17 | ré#5 | Jean | 1922 ? | 310 | A. Vinel ? | Toulouse | |||

| la4 | 1813 | Viguier ? | cloche du chapitre, voûte gothique |

||||||

| a | mi4 | 1647 | 520 | Lacabre | deuxième à sonner les quarts (@ figure un bas-relief) GLORIA • DEO • PRI • ET • FILIO • ET • SPVI • STO • IESV • XPO • B • V • MARIE • DEI • MRI • SS • IOSEPH • ANNAE • IOACH • AVGVSTINO • MONI • NICHOLTOLEN • OIBVS • QVE • STIS • AMEN • @ • ANNO • @ DNI @ 1647 @ • MENSE • @ • MAII • @ LACABRE 4 |

||||

| b | fa3 | Nicolas | 1581 | 1420 | 1800 | Nicolas Poncet | Toulouse | heures, classée MH le 15-1-1907 |

|

| c | sol4 | 1849 | première à sonner les quarts |

||||||

| la4 | sacristie |

(1) Je loue le vrai Dieu, j'appelle le peuple, je réunis le clergé ;

je pleure les morts, j'éloigne la foudre, j'ajoute à la pompe des solennités.

(1) Je loue le vrai Dieu, j'appelle le peuple, je réunis le clergé ;

je pleure les morts, j'éloigne la foudre, j'ajoute à la pompe des solennités.

(2) C'est la maison de Dieu et la porte du ciel, on l'appellera la demeure de Dieu.

(3) Je proclamerai ton nom.

(4) Gloire à Dieu, au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, à la Bienheureuse Vierge

Marie mère de Dieu, aux saints Joseph, Anne [mère de Marie], Joachim [père de Marie], Augustin, Monique [sa mère],

Nicolas de Tolentino [ermite de Saint-Augustin] et tous les autres saints, Amen. L'an du Seigneur 1647 au mois de

mai par Lacabre.

(5) Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ nous défend contre tous les démons.

(6) Que le nom du Seigneur soit béni.

Une cloche de Pierre Poncet fondue en 1572 pour l'ancienne église de Montbrun-le-Vieux subsiste à Montbrun-lauragais (si3 ou do4, MH 1914)

Il existe une cabine qui abritait le banc du sonneur, mais il ne reste que les trous au plafond pour le passage des cordes...

|

| Date | Nb | Notes (cloches de volée) |

|---|---|---|

| 1794 | 2 | (Cordelière Carmélite = sol3) |

| 1813 | 4 | (Cordelière sol3) ré#4 fa (et la cloche du chapitre) |

| 1814 | 5 | (Cordelière sol3) do#4 ré# fa (passage du pape Pie VII à Toulouse) |

| 1815 | 6 | (Cordelière sol3) sol# do#4 ré# fa |

| 1816 | 9 | (Cordelière sol3) sol# do#4 ré# fa sol sol# la# |

| 1851 | 8 | (sol3) sol# do#4 ré# fa sol sol# la# |

| 1874 | 9 | (Augustine sol3) sol# do#4 ré# fa sol sol# la# |

| 1876 | 9 | (la2 sol3) sol# do#4 ré# fa sol sol# la# |

| 1922 | 15 | (la2 sol3) sol# la# do4 do# ré# fa fa# sol sol# la# do5 do# ré# |

| 1992 | 17 | (la2 ré3 sol) sol# (la la#) do4 do# ré# fa fa# sol sol# la# do5 do# ré# |

Deux beffrois en bois supportent respectivement le bourdon Etienne-Florian et les quatre autres cloches de sonnerie :

Marie, Flos Carmeli, Cécile et une comparse, décrochée en 1992 du carillon, sans nom.

Deux beffrois en bois supportent respectivement le bourdon Etienne-Florian et les quatre autres cloches de sonnerie :

Marie, Flos Carmeli, Cécile et une comparse, décrochée en 1992 du carillon, sans nom.

La cathédrale de la métropole toulousaine possède donc une sonnerie relativement petite de cinq cloches de faible puissance.

A titre de comparaison, la cathédrale de Nantes possède une sonnerie digne de ce nom de huit cloches de forte puissance

fondue en 1841 par les fondeurs Bollée et Guillaume-Besson :

fa#2 (5650 kg), sol#2 (4010 kg), la#2 (2945 kg), si2 (2431 kg), do#3 (1675 kg),

ré#3 (1200 kg), mi#3 (870 kg) et fa#3 (690 kg).

La cathédrale de la métropole toulousaine possède donc une sonnerie relativement petite de cinq cloches de faible puissance.

A titre de comparaison, la cathédrale de Nantes possède une sonnerie digne de ce nom de huit cloches de forte puissance

fondue en 1841 par les fondeurs Bollée et Guillaume-Besson :

fa#2 (5650 kg), sol#2 (4010 kg), la#2 (2945 kg), si2 (2431 kg), do#3 (1675 kg),

ré#3 (1200 kg), mi#3 (870 kg) et fa#3 (690 kg).

Le carillon se trouve au-dessus du niveau des cloches de sonnerie. Jusqu'en 2018, un petit clavier électrique raccordé à 12 cloches permettait de jouer depuis un placard de la sacristie avec un retour son du clocher. Alors, l'automate a été modernisé et un plus grand clavier (ne tenant plus dans le placard) peut maintenant jouer également les cloches de volée en carillon, soit 17 cloches.

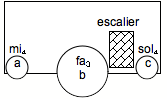

Sur le toit se trouvent les trois cloches qui sonnent les quarts d'heure (les petites) et les heures :

cette dernière vient d'être restaurée, car elle menaçait tout simplement de tomber (à la verticale de la place),

tenant miraculeusement par une seule anse brisée !

Sur le toit se trouvent les trois cloches qui sonnent les quarts d'heure (les petites) et les heures :

cette dernière vient d'être restaurée, car elle menaçait tout simplement de tomber (à la verticale de la place),

tenant miraculeusement par une seule anse brisée !

Ici, la mémoire toulousaine se fond dans les incertitudes et autres confusions. D'aucuns appellent de ce nom la cloche des heures, bien visible en haut du clocher roman, d'autres donnent ce nom au bourdon, moins visible que la précédente mais non moins audible.

Alors

qu'en est-il ? pour le savoir, il faut remonter le temps, grâce à S. Manaut

dans la Semaine Catholique du 1er octobre 1876 :

Alors

qu'en est-il ? pour le savoir, il faut remonter le temps, grâce à S. Manaut

dans la Semaine Catholique du 1er octobre 1876 :

« La fondation du couvent des Grands-Augustins de Toulouse date de 1340.

Détruit par le désastreux incendie de 1462, il fut immédiatement reconstruit,

et, dès 1504, la belle église, convertie aujourd'hui en musée de peinture, se

trouvait terminée.

Le 14 septembre 1550, le feu du ciel tomba sur le clocher qu'il démolit en partie

et brisa les cloches dont, peu de temps après, les morceaux formèrent, avec

une assez grande quantité d'or et d'argent, la matière de l'Augustine, bourdon

qui devint bientôt célèbre dans le pays, plutôt par la puissance et la beauté

du son que par sa grosseur qui n'était pas considérable ; il ne pesait, en effet,

que 2,914 livres.

S'il annonça pendant plus de trois siècles les grandes fêtes de l'église et

les événements mémorables, comme l'entrée des rois, des princes et des archevêques

de Toulouse, il retentit trop fréquemment aussi dans les calamités publiques

qui ont tant désolé notre cité. Aux époques de la Ligue et des guerres entre

protestants et catholiques, sa voix avait la lugubre mission de donner le signal

des combats.

Elle sonna bien tristement encore, quand, en 1610, le corps de la belle Paule

Viguier fut déposé dans le tombeau de la famille des de Lancefoc, situé dans

une chapelle des Grands-Augustins.

Une délibération du Conseil municipal du 18 Thermidor, An II [5 août 1794], décida que, de

toutes les cloches de la ville, l'Augustine serait seule conservée pour servir

de beffroi. Par suite, et jusqu'en 1852, on ne l'a plus employée que pour donner

l'alarme en cas d'incendie. Lors des brillantes fêtes de charité de 1865, et,

deux ans après, pendant les solennités de la canonisation de sainte Germaine,

les Toulousains et les habitants des campagnes environnantes eurent encore la

joie de l'entendre.

Elle resta de nouveau muette jusqu'à la fin de 1874. Cette année-là, un peu

avant la Toussaint, sur la demande de Mgr Desprez, elle fut transportée des

Augustins à Saint-Etienne. Il est probable que, pendant cette opération, elle

aura éprouvé quelque fêlure, car on n'a plus reconnu sa magnifique voix d'autrefois. »

On

a donc, tout dernièrement, dû se décider à la remettre au creuset, et, grâce

à la munificence de notre digne archevêque, son poids a pu être considérablement

augmenté ; elle pèse actuellement près de 40 quintaux métriques. Voici du reste,

le détail de son poids et de ses dimensions :

On

a donc, tout dernièrement, dû se décider à la remettre au creuset, et, grâce

à la munificence de notre digne archevêque, son poids a pu être considérablement

augmenté ; elle pèse actuellement près de 40 quintaux métriques. Voici du reste,

le détail de son poids et de ses dimensions :

Cloche, 3,901 kilog. Battant, 58 » Contre-poids, 489 »

Sa hauteur est de 2m10 ; sa plus grande circonférence,

de 5m71 ; son plus grand diamètre, de 1m80 ; son épaisseur, de 15 centimètres.

Elle a été fondue à Toulouse, et réussie admirablement à la première coulée.

C'est, croyons-nous, le travail le plus considérable entrepris jusqu'à ce jour

par la maison Louison : il lui fait grand honneur.

Dimanche dernier, Mgr Desprez a béni solennellement, au milieu d'une foule qu'avait peine [à] contenir la

vaste Métropole, celle qui fut si longtemps l'Augustine, et qui dorénavant s'appellera

Etienne-Florian, association des noms de l'église qui la possède et du vénérable

prélat à qui elle la doit. »

Il faut alors dire que le fondeur a 26 ans : Amans Lévêque est le gendre successeur du précédent gendre successeur de Louison. Des précisions étaient données sur le bulletin du 10 septembre 1876 :

« Le carillon de l'église métropolitaine s'enrichit d'un magnifique

bourdon, qui se compose de tout le métal de l'Augustine, refondu et augmenté

grâce à la générosité de Mgr l'Archevêque et du vénérable Chapitre.

La nouvelle cloche s'appellera Etienne-Florian ; elle sort des ateliers de la

maison Louison de Toulouse. On a gravé sur le bronze les armes de Pie IX avec

celles de Mgr Desprez et du Chapitre ainsi que les portraits de saint Etienne

et de saint Florian et enfin ces deux vers qui expriment les divers attributs

des cloches dans le culte catholique :

LAUDO DEUM VERUM, POPULUM VOCO, CONGREGO CLERUM;

LAUDO DEUM VERUM, POPULUM VOCO, CONGREGO CLERUM;

DEFUNCTOS PLORO, FUGO FULMINA, FESTA DECORO.

Je loue le vrai Dieu, j'appelle le peuple, je réunis le clergé ;

Je pleure les morts, j'éloigne la foudre, j'ajoute à la pompe des solennités. »

Plus d'Augustine donc, et pas davantage dans le métal du bourdon Etienne-Florian, digne ultime successeur de la Cardailhac, puisque les fondeurs préfèrent échanger le métal pour maîtriser leur fonte. La population préfère penser à une continuité à travers le matériau : souvent l'on apportait ses bijoux au creuset pour fabriquer la cloche ! Mais une niche sur le côté permettait de les séparer du métal dans l'alliage prévu.

La vénérable cloche des heures, puisqu'elle date de 1581, porte le nom de Nicolas.

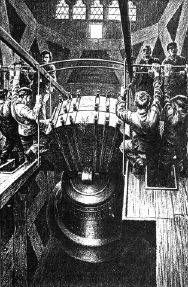

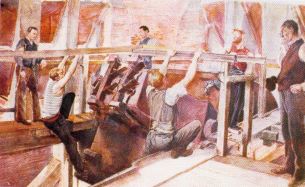

Les illustrations montrent comment peut être sonné l'Etienne-Florian.

Airain vibrant, fière Augustine,

D'un grondement sourd et puissant

Comme un écroulement de ruine,

Pourquoi troubler l'air gémissant

Et mon troupeau qui se mutine

Près de l'Autel où Dieu descend ;

A manifester il s'obstine,

Dans le Saint Lieu, c'est indécent.

C'est mal ! C'est bien mal ! Augustine.

Plus ton branle va grandissant,

-- Pareil l'éclair brille, illumine --

Il se dresse plus menaçant,

Il s'insurge, il clame, il fulmine,

Grisé par ton glas gémissant...

Jésus portant sa Croix s'incline,

Pardonne et meurt en bénissant...

Pourquoi l'oublier Augustine ?

Jules Sèhliap, carte postale de 1910.

Saint-Etienne avait un autre fameux bourdon. Son poids légendaire n'était pas de 25 t mais plus vraisemblablement de 12 ou 13 , l'écart se justifiant par une mauvaise lecture des poids de l'époque, chaque région définissant son propre quintal. Il n'en reste pas moins que ce fut longtemps le plus grand bourdon de toute la chrétienté, justifié par la qualité de Patriarche de Jérusalem de l'archevêque de Toulouse, sans doute issu de la Première Croisade conduite par le comte Raymond qui avait refusé le titre de premier Roi de Jérusalem. S. Manaut nous donne quelques précisions historiques :

« Saint-Etienne avait un autre fameux bourdon du poids de 25,000 kilogrammes : Cardailhac, fondu, en 1387, au frais de l'archevêque de ce nom et refondu 150 ans plus tard par les soins de Jean d'Orléans, aussi archevêque, et du chapitre. En 1794 [le 21 juillet, ou 3 Thermidor An II], pendant la Révolution, et en exécution de la délibération citée plus haut, la Cardailhac fut jetée du haut en bas de la tour de l'église. Bien qu'on eût pris la précaution de remplir le parvis de plusieurs couches de paille, elle s'enfonça profondément dans la terre et se brisa ; des morceaux on fabriqua des sous. »

Alexandre Astruc, marguillier à l'église de Belpech, a noté : « Une cloche nommée "CARDAILLIAC", du chapitre de St-Etienne à Toulouse, est passée à Pamiers pour servir de canons à la ville dax peusant 500 quintaux et on en prand par toute les vile et vilages n'en lessant qu'une ou deux suivant la qualité et on en ferme partout les personnes vertueuses ou qui on fé de gran biens. » Il s'agit en fait de la ville d'Ax-les-Thermes : la batterie de canons constituée devait servir à équiper la forteresse de Vauban Mont-Louis et était constituée en faveur de l'équipement de l'armée de la République des Pyrénées, dont l'état-major était à Toulouse, sous le commandement du général Servan. (Information recueillie et communiquée par Claude Seyte.)

Sur les différents clichés ou gravures, on remarquera la disparition des abats-sons et la fermeture de la fenêtre par laquelle fut précipitée la Cardailhac.

Refondue dans le cloître même en 1531, elle proclamait fièrement en occitan :

Refondue dans le cloître même en 1531, elle proclamait fièrement en occitan :

CARDALHAC M'APPÈLI

CENT CINQ QUINTALS PÈSI

Il reste à élucider la fonction de ce balconnet sur la façade est (voir photo).

La cloche ayant été fondue dans le cloître (actuelle cour Sainte-Anne),

c'est probablement par ce côté que la cloche a été hissée.

Peut-être avons-nous devant les yeux le souvenir de cette cloche. En effet, la légende raconte qu'une lanterne a été faite au modèle de cette cloche formidable.

20 ans auparavant, en 1516, une cloche colossale était fondue pour la cathédrale de Mende par le neveu du pape Jules II : la Non Pareille. En effet, en pleine Renaissance, il y a déjà 10 ans que l'on a commencé à construire une basilique démesurée à Saint-Pierre à Rome. Le bourdon fut détruit par les Huguenots en 1579. 300 ans après, on la faisait parler ainsi : « cinq cents quintaux je pèse ». Une référence à l'inscription de notre cloche toulousaine ? Mais les estimations, notamment à partir des contraintes de place dans le clocher, donnent un diamètre maximum de 2,35 m, soit un poids entre 7 et 11 tonnes (estimé à 18 000 livres en 1856). Au siècle suivant, un bourdon est fondu pour la cathédrale voisine à Saint-Flour, dans lequel l'imaginaire collectif a voulu voir une nouvelle Non Pareille. Pourtant, ses dimensions se situaient plutôt autour de 95 quintaux, soit 4,7 tonnes pour 1,91 m de diamètre. Comme la Cardailhac, celle qui fut aussi affublée du titre de « plus grosse cloche de la Chrétienté » fut détruite en 1794.

Ces exagérations peuvent avoir plusieurs causes : tout d'abord, on ne pouvait que peser (sinon estimer) le métal versé pour la fonte, pas la cloche une fois réalisée d'une telle dimension. Ensuite, la taille d'une cloche se mesurant au diamètre à sa base, il faut comprendre qu'au-delà de 2 m, un écart de quelques centimètres de diamètre se traduit en un écart de poids de plusieurs tonnes. Or la tradition orale amène à enjoliver ces dimensions, surtout lorsqu'elle la cloche n'existe plus. Enfin le quintal, la livre, avaient différentes valeurs selon les lieux et les lieues (voire les époques), ce qui a rendu encore plus difficile une transmission fiable de ces informations.

Le père Simon d'Artigue est le curé de la cathédrale. En l'état, le carillon est jouable à l'aide d'un clavier électrique (renouvelé en 2018) depuis la sacristie.