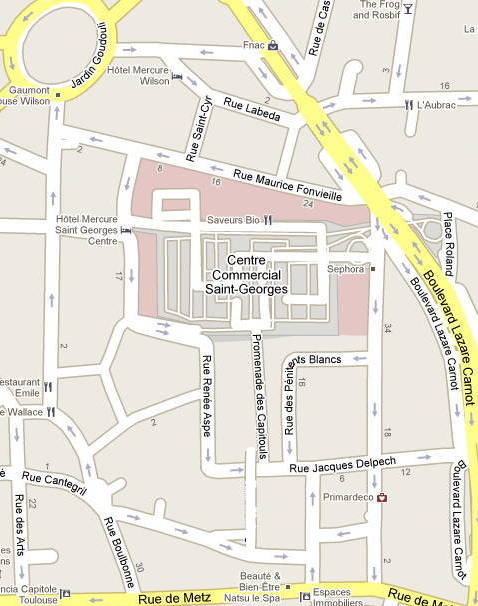

La Paroisse en 1750

d'après les plans de M. de Saget

rapportés par D. Bessières en 1865

| Lieu de culte |

Emplacement (remarques) |

Evolution |

| Saint-Antoine-du-T |

à l'angle des rues éponyme et des Pénitents bleus* ; ordre hospitalier de Saint-Antoine, Antonins ou Théatins, dont le Tau figure la béquille des estropiés, établis dans la commanderie voisine depuis 1270 |

existe encore au n°6 de la rue, désaffectée et propriété de la mairie (salle Osète et état-civil) ; au n°4, la commanderie des Antonins (originaires de Saint-Antoine-de-Viennois, aujourd'hui Saint-Antoine-l'Abbaye dans l'Isère), reconstruite au XVIIe (bâtiment actuel), Manutention des Vivres militaires dite de St Antoine du T en 1825, puis mess des officiers jusqu'à la fin des années 1980, actuellement bibliothèque Duranti |

| Saint-Aubin |

au nord du cimetière des pendus |

alors simple chapelle, aujourd'hui église Saint-Aubin

alors simple chapelle, aujourd'hui église Saint-Aubin

|

| Les Augustins |

le couvent des Grands Augustins

(ne pas confondre avec : les Augustins déchaussés : voir les Pères Saint-Georges) |

existe encore,

désaffecté en : musée des Augustins

|

| Les Pénitents blancs |

place éponyme et rue de la Pilore (disparues, place Occitane actuelle) ; |

chapelle construite en 1614 sur la place, plafond décoré en 1722 par le sculpteur Pierre Lucas, confrérie installée en 1822 à l'église Saint-Exupère, disparue après 1830 |

| Les Pénitents bleus |

rue éponyme (un temps rue Duranti ; la rue Saint-Jérôme commence encore après la rue Saint-Antoine-du-T et allait jusqu'à la place Lucas disparue (actuelle résidence Lucas, 15 rue des Pénitents blancs) et la rue des Remparts Saint-Etienne (telle qu'on la nommait en 1933) |

église Saint-Jérôme actuelle,

amputée de son jubé |

| Séminaire de Caraman |

l'angle des rues de Caraman et Mange-Pommes (actuelle rue Riquet) |

disparu |

| Saint-Etienne |

le cloître (actuelle cour Sainte-Anne) était commun à l'église Saint-Jacques |

Cathédrale encore de nos jours |

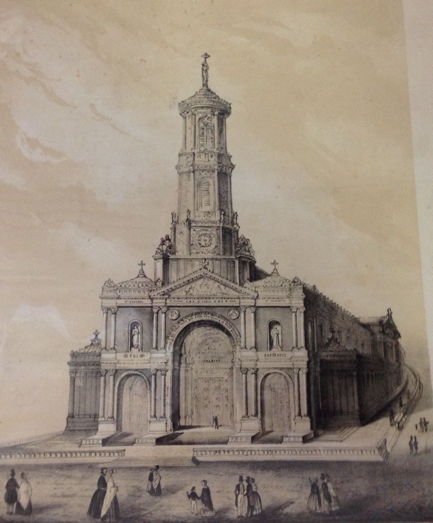

Saint-George

(Les Pères) |

(George sans s) rue Saint-Antoine-du-T (probablement les actuels n°2-4-6), à côté de deux hôpitaux |

chapelle Montaigon puis église de Montaigon en 1251 (testament de Pierre de Gaillac), église de Saint-Georges de Montaigon en 1337, au milieu de la place avant 1398, Gleyza de Saint-Georgi en 1478 (Livre de Pagellation), dont le chœur est reconstruit en 1515 par les maîtres maçonniers Jean Faure et Raymond Caraben, église investie en 1655 par les Augustins déchaussés (ou Augustins de Saint-Georges, ou Petits Augustins) qui s'installent dans les anciens hôpitaux Notre-Dame du Puy à l'angle de la place St-Georges, église remplacée en 1781 par un nouvel édifice bâti par l'architecte Hardy (entre les actuels n°4 et 6), détruit en 1802

chapelle Montaigon puis église de Montaigon en 1251 (testament de Pierre de Gaillac), église de Saint-Georges de Montaigon en 1337, au milieu de la place avant 1398, Gleyza de Saint-Georgi en 1478 (Livre de Pagellation), dont le chœur est reconstruit en 1515 par les maîtres maçonniers Jean Faure et Raymond Caraben, église investie en 1655 par les Augustins déchaussés (ou Augustins de Saint-Georges, ou Petits Augustins) qui s'installent dans les anciens hôpitaux Notre-Dame du Puy à l'angle de la place St-Georges, église remplacée en 1781 par un nouvel édifice bâti par l'architecte Hardy (entre les actuels n°4 et 6), détruit en 1802

au fond de la cour du n°6 de la rue-Saint-Antoine-du-T, l'arrière du n°4 abrite les probables vestiges (photos ci-contre) du chevet de l'église des Augustins de 1781 ; on peut comprendre que 20 ans après leur construction, ces murs aient été jugés assez solides pour être réemployés, plutôt que d'engager des frais supplémentaires pour les abattre

|

| Saint-Géraud |

place de la Pierre (actuelle place Esquirol), entre les rues de la Pierre (non pas la rue de Pairas devenue rue Peyras, mais la continuation de la rue du Change qui l'a absorbée, devenue des Changes) et des Tourneurs, plus tard Saint-Pierre-et-Saint-Géraud (après 1893, attesté en 1932 au 8 place Esquirol) ; son nom subsiste impasse Saint-Géraud, ignorée des Toulousains, près du 12 place Esquirol |

plus tard Saint-Pierre-et-Saint-Géraud (après 1893, attesté en 1932 au 8 place Esquirol) ; son nom subsiste impasse Saint-Géraud, ignorée des Toulousains, près du 12 place Esquirol ; aujourd'hui disparue |

| Saint-Jacques |

emplacement actuel de la chapelle Sainte-Anne (rotation de 90° degrés), la rue de la Chanoinerie (actuelle rue Sainte-Anne) passait derrière |

disparu ; l'église aurait été édifiée par Charlemagne pour abriter les reliques du saint rapportées de Galice, lors de son expédition contre les Sarrasins ; les reliques (tête et corps) auraient été transférées en 1354 à Saint-Sernin |

| Les Pénitents noirs |

entre la place éponyme* et la rue du Loup* (disparues) |

ancien monastère des Augustines (dans le verger duquel naquit la Compagnie du Gai Savoir, Gay Saber) ; Pénitents installés le 21 décembre 1576 le jour de la saint Thomas ; chapelle refaite à la fin des années 1630 et décorée par le plus grand peintre d'alors, Nicolas Tournier ; détruit sauf la façade, redécouverte au 43 rue Saint-Jérôme lors de sa destruction en 1968, et transportée au musée des Augustins pour devenir la porte d'entrée du public |

| Saint-Pantaléon (Révérends Pères) |

entre la place Royale (actuelle place du Capitole), les rues de la Pomme, de l'Ecu (longement sud de la place du Capitole, avant son dégagement**), Gamion (actuelle rue Baour-Lormian) et de la Porterie (puis Serminières, qui commençait au sud de la place du Capitole non dégagée, ensuite Grande Rue Saint-Rome, actuelle rue Saint-Rome) ; occupait la moitié du moulon ; l'abbaye (des chanoinesses de Saint-Pantaléon) donnait à l'intersection des rues de la Pomme et de l'Ecu ; le collège de Saint-Martial était à l'emplacement actuel de la brasserie du Grand Hôtel de l'Opéra |

disparu |

| Saint-Rome (Les Pères) |

donnait rue des Changes, à l'angle de la Petite Rue Saint-Rome (actuelle rue Jules-Chalande), entre les rues de l'Ecu et Gamion ; occupait un tiers du moulon |

disparu |

| Saint-Sauveur |

emplacement actuel de la fontaine de la place Dupuy et du parvis de la Halle aux Grains (construite en 1861 par André Denat), donnait rue Mange-Pommes (continuation de la rue du Cimetière ou des Cimetières qui l'a absorbée, actuelle rue Riquet), la rue du Pont Guilheméry passait derrière |

disparu (l'un des 3 clochers-murs du centre, avec St-Michel et le Taur) |

(*) Se référer au quartier Saint-Georges pour l'équivalence des rues.

(**) La place Royale n'était pas dégagée comme la place du Capitole actuelle. Ce fut un long et lent processus. Ainsi, quatre rues ont disparu :

- à l'est, longeant la façade du Capitole : la rue Neuve ou de l'Hôtel de ville, créée en 1574 ou 1575 ;

- au sud, longeant l'actuel Grand Hôtel de l'Opéra : la rue de l'Ecu, d'Enfer ou Saint-Martial ;

- à l'ouest, longeant les arcades : la rue de la Porterie, divisée en deux du temps des fortifications (rues de la Porterie-Basse et Porterie-Haute intra muros) ;

- au nord, longeant l'actuel McDonald's : rue Marcelet ou des Ménestiers.

Les quatre confréries de pénitents ont été fondées à Toulouse dans les années 1570, et rassemblaient plutôt des aristocrates et le beau monde pour

les Bleus (présents aussi dans le Tarn à Rabastens, dans le Gers à Auch, etc.), des juristes et roturiers aisés pour

les Noirs (présents en Aveyron à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Hérault à Béziers, etc.), et ceux dont les moyens étaient moindres pour

les Blancs (présents aussi dans le Gers à Masseube et Gimont, en Ariège à Coutens et Mirepoix, etc.) et

les Gris (présents aussi dans le Gers à Gimont, dans le Lot-et-Garonne à Port-Sainte-Marie, etc.).

Les Pénitents gris avaient une chapelle à proximité de Notre-Dame du Taur, dans la rue bien nommée des Pénitents gris. Lors de sa démolition, le bel autel de marbre fut récupéré et installé dans l'église voisine. Il fut par la suite démonté à nouveau en 1872, et vendu à la paroisse de Lux, dans le canton de Villefranche-de-Lauragais.

Le quartier a été entièrement remanié entre 1968 et 1974, s'effaçant sous la place Occitane actuelle en lui abandonnant 2 rues et 2 petites places. Voici un résumé de l'histoire toponymique :

- la place Saint-Georges s'est appelée place Calas en l'An II (1794), Saint-George (sic) depuis le XIVe siècle (plassa de San Jordy en 1458), auparavant place Montaigon ou Montaigou (1205), Planum montis Eygonis ou Aygonis (1178), du nom d'un de ses habitants propriétaire de plusieurs immeubles en bordure de la place ;

- la rue Boulbonne s'appelait en fait rue Bourbonne ;

- la rue d'Astorg (en 1403, propriétaire ; selon l'époque, elle portait un prénom différent : Adhémar d'Astorg fut capitoul en 1298 et 1313, Pierre († 11 mai 1435) capitoul en 1392, 1393, 1406, 1415 et 1427, seigneur de Montbartier, prénom encore utilisé pour qualifier la rue parmi les 17 capitouls fournis par la famille entre les XIVe et XVIe siècles, et Astorg de Nalhac, troubadour au XVe) s'est appelée (à tort) rue des Torts, rue de l'Héroïsme en l'An II, rue Raymond Arnaud de Villeneuve en 1384 ;

- la rue Alexandre-Fourtanier (depuis 1887, avocat, 1805-1864, maire en 1849), s'est appelée rue (du) Vinaigre en 1571 (sobriquet d'un tavernier nommé Pierre Collas en 1478), rue d'en Pé Roy, Perroy ou Perron (propriétaire) aux XVIe-XVIIe (pour la partie restant aujourd'hui), rue (H)unaud (de Lanta) de 1339 à 1527, avec un prénom variant selon l'époque (en 1371 : Raymond, condamné pour hérésie en 1279 ; en 1339 : Guilhem, chevalier, capitoul en 1350) ; elle allait jusqu'à la place des Pénitents blancs (disparue) et :

- la rue Joseph-de-Malaret (depuis 1862, baron, pair de France, 1770-1846, maire de 1811 à 1844 et pendant les Cent Jours) s'est appelée rue du Cheval blanc (auberge et four) dès le XVe, rue Pénétration en l'An II, rue St-Pierre de Lages (auberge et hôtellerie) ou du Cheval blanc près des Clotes en 1459, rue du Carrefour de Lages en 1328 (propriétaire) ; elle allait aussi jusqu'à la place des Pénitents blancs ;

- la rue Renée-Aspe (1922-1969, peintre) a presque le tracé de l'ancienne rue des Têtus, déformation à la Révolution de la rue Testu en 1679 (Pierre Testut fournier en 1571), auparavant rue l'Empressement en l'An II, rue de Pernuy (une ruelle du même nom menant à la rue Vinaigre et accaparée par les habitants, a disparu au XVIIe), rue d'Encossac en 1369 ; elle débouchait sur la rue d'Astorg ;

- la promenade des Capitouls est une création ; espace privé sur toute sa longueur, de la place Occitane à la rue d'Astorg (pour rappeler le débouché de la rue des Têtus), elle a perdu en 2003 une portion en contrebas au profit du Centre commercial Saint-Georges ; faute de servitude de passage, l'accès à la rue d'Astorg (notamment par une passerelle au-dessus de la nouvelle portion de la rue Delpech) a été progressivement fermé de chaque côté dans les années '90 ;

- la rue Jacques-Matthieu-Delpech (1772-1832, chirurgien assassiné ; depuis 1842) commençait seulement rue Malaret ; elle s'est appelée rue de la Courroye (en français pour courège) dès 1808, rue Pureté en l'An II, rue du Rempart, rue de la Courège au XVIIIe (Jean Courrège, maître fournier en 1678), rue de Maigabi ou Maygaby ou Maigavi en 1679, rue de Maignavi ou Maigany en 1571 et 1550 (Guilhem Maignan, chanoine et archidiacre de Saint-Etienne en 1550), rue (du puits) de Sayra(n)s en 1478 ;

- la rue des Cheminées s'est appelée rue Traversière des Trois Cheminées en 1787, rue Bénévole en l'An II, rue des Trois Cheminées en 1750, rue (du Coin) de Mons (mal retranscrite : rue de Pons en 1550, Arnaud de Mons étant propriétaire), rue du Four au XVe siècle (le four du Cheval-blanc) ;

- l'allée Paul-Sabatier (1854-1941, Prix Nobel de Chimie 1912) s'est appelée allée des Zéphirs ;

- la rue Paul-Vidal (1863-1931, compositeur, Grand Prix de Rome 1883) était toute droite auparavant ; elle s'est appelée rue Saint-Georges dès 1849, rue des Bœufs (Biaux), rue Terrible en l'An II (la mention rue Dentaux sur le plan de Jouvin de Rochefort est une erreur du graveur) ;

- la rue Louis-Deffès (1819-1900, directeur du conservatoire dès 1883 et compositeur, Prix de Rome 1847) s'est appelée rue Traversière Saint-Georges, rebaptisée rue du Bonheur en l'An II, rue du Loup (nom sur deux rues) aux XVIIe et XVIIIe siècles, ruelle de la Motte en 1550 (nom sur deux rues), rue de la Mota en 1471 (Jean de la Mota était aubergiste) ; elle allait jusqu'à :

- la rue des Pénitents blancs (l'actuelle en coude rappelle l'ancienne en courbe) s'est appelée rue de la Pil(l)ore au XVIIIe (aubergiste), rue Tricolore en l'An II, rue du Puits de la Mothe en 1679, rue Porte Neuve en 1527, rue des Clottes Vieilles (nom sur deux rues) en 1458, rue des Clottes (boues en occitan) en 1343 ;

- la rue de la Rispe (en 1679) a disparu, parfois mentionnée rue de la Pelle (traduction française), rebaptisée rue de la Joie en l'An II, ancienne rue de la Motte au XVIe siècle (nom sur deux rues) ;

- la rue Paul-Mériel (1818-1897, directeur du conservatoire) s'est appelée rue Phalsbourg dès 1874 (commune assiégée), impasse des Syrènes en 1840, cul-de-sac de la Tour, rue Capacité en l'An II, rue des Cavaliers, ruelle de la Bog(u)e en 1679 ;

- la rue Saint-Jérôme (depuis 1842) s'est appelée rue des Noirs, auparavant rue Montagne en l'An II, rue des Pénitents noirs en 1679 (rue des Corroyeurs par erreur en 1631), rue des Unheires (Oigneurs), rue de Saint-Loup, rue du Loup (nom sur deux rues), Grande rue du Saint-Loup ou rue des Augustines aux Cottes Vieilles en 1550, rue Porte-Neuve sive Saint-Loup (en 1480), rue des Clottes Vieilles (nom sur deux rues), rue de la plasse Saint-Antoine en 1478, rue des Vieilles Augustines en 1447, rue du Saint-Loup en 1404 (Jean de Saint-Loup fut capitoul en 1470 et 1490, notoriété familiale antérieure ?) ou des Augustines en 1369 ; elle allait jusqu'à :

- la place Lucas (depuis 1842, sculpteur François Lucas 1736-1813, fils du sculpteur Pierre), a disparu sous les Finances publiques actuelles (Trésorerie générale jusqu'en 2010), ancienne place Montagne en l'An II (tertre orné d'un buste de Marat puis d'un arbre de la Liberté en 1848, bénit le 14 mai), place des Noirs, place des Pénitents noirs au XVIIIe ou des Augustines en 1571 et 1550, place des Clottes en 1576, plassa de la Clota Vieilhas en 1478 ou de Saint-Loup ou des Augustines en 1339 (plusieurs appellations simultanément) ; le nom perdure à travers la résidence Lucas, sise aux 15 et 17 de la rue des Pénitents blancs ;

- la rue du Bastion (depuis 1808) a disparu au profit d'une rampe d'accès à la place (depuis 2003), ancienne rue Admirable en l'An II, rue des Marbriers, cul-de-sac de la place des Augustines en 1679 ;

- la rue Pierre-Baudis (1916-1997, maire de 1971 à 1983) s'appelait Saint-Cyr (il y a eu inversion lors de la transformation du conservatoire en théâtre entre 1996 et 1998) amputée de moitié, auparavant rue Précaution en l'An II, rue des Vironnes, rue de la Tonne, Tome, déformation de la rue de l'Ancienne Anatomie en 1742, rue de la Natomie en 1679 (la Maison de l'Anatomie était une école de chirurgiens barbiers), ruelle au devant des Augustines en 1550 ;

- la rue de Saint-Cyr s'appelait rue du Conservatoire (construit en 1867 dans les anciennes Messageries du Midi, après avoir accueilli la 7° Exposition des Beaux-Arts et de l'Industrie en 1858, aujourd'hui Théâtre de la Cité depuis 1998), amputée de moitié, auparavant rue Laborieuse en l'An II, rue du Coin-Brûlé (suite au grand incendie du 21 février 1751), rue des Trois Mulets (auberge mentionnée en 1478, remplacée par une caserne de pompiers disparue), ruelle (en 1550) ou canton de Noalhes (en 1478 ; Azémar de Noalhis fut capitoul en 1459 et 1471), Canton de Caramaux (sic) en 1478 également ;

- la rue Maurice-Fonvieille (1896-1945, résistant) s'est appelée rue Dutemps (adjoint au maire et créateur du quartier Lafayette, propriétaire de bains, hôtel et Casino, actuel cinéma Gaumont place Wilson), rue Basse du/des Rempart/s en 1844, rue du Rempart Saint-Aubin en 1840, rue du Grand Rempart depuis 1808 (nom sur deux rues, avec l'actuelle rue du Rempart Saint-Etienne), rue l'Influence en l'An II, rue du Rempart des Pénitents noirs en 1793, rue des Escoussières en 1571, les Lices sive Escoussières en 1550, rue de la Muraille ou des Coussières en 1478 ;

- la rue du Rempart-Saint-Etienne s'est appelée rue Basse-de-Saint-Etienne dès 1840 (démolition du côté est du rempart), rue du Grand Rempart dès 1808 (nom sur deux rues), rue l'Amabilité en l'An II, rue du Rempart des Pénitents blancs fin XVIIIe, les Escoussières (rempart en occitan) au XVIe siècle ;

- la rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier (résistant martyr) s'est appelée rue Duranti (permier président du parlement, mort en 1589, et co-fondateur de la Confrérie des Pénitents bleus, habitait au n°3 de cette rue ; l'Hôtel Duranti est devenu Hôtel de Caulet puis de Rességuier, dont la façade a été conservée par les Nouvelles Galeries, aujourd'hui Galeries Lafayette) dès 1855, rue des Pénitents bleus ou de Saint-Jérôme, rue Populaire en l'An II, rue de l'Ancien Opéra dès 1748 (suite à l'incendie de cette salle au n°5 de la rue, devenu ensuite cinéma l'Athénée, aujourd'hui simple immeuble), rue des Pénitents bleus (après la construction de leur église en 1622), rue des Convoyeurs ;

- la rue Saint-Antoine-du-T s'est appelée rue de Saint-George (sic) en 1680 ;

En 2009, on pouvait encore voir les limites de l'ancien quartier ainsi :

- la rue Saint-Antoine-du-T est intacte ;

- la rue Saint-Jérôme est ancienne jusqu'au n°4, tout son côté pair est moderne ;

- la rue Paul-Mériel jusqu'au n°3, tout son côté pair est moderne ;

- la rue Maurice-Fonvieille jusqu'au n°6 (angle Paul-Mériel), ainsi que tout son côté impair (le TNT date néanmoins de 1998) ;

- la rue du Rempart-Saint-Etienne est ancienne jusqu'au n°17 (hôtel de police), ainsi que tout son côté pair ;

- la rue Delpech a presque doublé en longueur vers le haut, puisqu'elle débutait rue Malaret ; sa partie ancienne commence aux quatre angles Rempart-Saint-Etienne, par les n°11 et 12 côté boulevard ; les n°7 et 9, 8 et 10 ont disparu, le n°5 ayant été réaffecté dans les années '90 au restaurant administratif remplaçant prison et parking du commissariat central, devenu de quartier ;

- la rue des Pénitents blancs a été recréée entièrement selon un nouveau tracé ;

- la rue Malaret est ancienne jusqu'au n°5bis et 2 (ancien 43 rue de Metz) ; les n°4 et 6 sont perdus ; le n°7 abrite les volumineux HLM résidence Saint-Georges ;

- la rue des Cheminées est conservée, sauf les angles Malaret ;

- la rue d'Astorg jusqu'au n°5, ainsi que le n°25 (angle Malaret) et tout son côté pair ; les n°9 à 21 sont perdus, le n°7 a été repris pour l'hôtel des ventes (le n°5bis créé pour ses commisseurs priseurs), le n°23 est une boutique moderne ; l'intervalle sert de sortie aux HLM ;

- la rue Alexandre-Fourtanier jusqu'aux n°3 et 14, le 16 ayant disparu ; l'immeuble assez récent au n°10 semble avoir absorbé les n°6, 8 et 12 ;

- la rue Renée-Aspe a remplacé complètement la rue des Têtus, perdant le débouché sur la rue d'Astorg ; il reste encore une palissade « provisoire » contre le parking des HLM sur le côté du 5 de la rue d'Astorg ;

- la rue Louis-Deffès est entièrement moderne sauf l'angle Paul-Vidal ;

- la rue Paul-Vidal jusqu'aux n°4 (angle Louis-Deffès) et 11 : au-delà, le tracé de la rue a été revu ;

- la place Saint-Georges et son hôtel Lafage ont été préservés, de justesse par la société Les Toulousains de Toulouse.

La Révolution lui a donné les vocables suivants : place Calas, rues de l'Héroïsme, l'Empressement, Pénétration, Pureté, Bénévole, Terrible, du Bonheur, Tricolore, de la Joie, Montagne, Admirable, Précaution, Laborieuse, l'Influence, l'Amabilité et Populaire.

Si l'on considère les déformations du nom des rues (en rue des Torts, des Têtus) et celle des Trois-Mulets, il semble que ce fût un quartier de bourriques...

Sources : Histoire des rues de Toulouse (Jules Chalande, 1919-1929) et plans successifs de la ville à travers les siècles.

Quartier Wilson-Capitole

- la rue Montardy s'est appelée rue du Pré Montardy depuis 1508, et débouchait sur la rue Saint-Antoine-du-T en une place du Montardy, disparue en 1815

- la rue Lapeyrouse (attestée en 1842) portait deux noms différents (attestés en 1825), de part et d'autre de la rue Montardy : rue du Centre (côté place) et rue de la Fumée (qui se prolongeait jusqu'à la rue de la Barutte, avant la percée de la rue d'Alsace-Lorraine)

- la fin de la rue de la Pomme, entre la rue de la Barutte et la place du Capitole, s'appelait rue des Imagères (attesté en 1808)

- la place Wilson (du nom du président américain Thomas Woodrow Wilson, 1856-1924) s'est appelée place Lafayette (graphie modifiée par La Fayette lui-même) en 1824 (et place Louis-Napoléon sous le IInd Empire de 1852 à 1870, au IInd Empire), créée officiellement en 1830, place d'Angoulême fin 1815 après le passage le 2 septembre à Toulouse de la duchesse d'Angoulême (fille aînée de Louis XVI), place Villeneuve dès sa création vers 1813

- la rue Lafayette (après 1825, attestée en 1842) s'est appelée rue Louis-Napoléon (de 1852 et 1870), rue du Petit Versailles en 1815 , rue Napoléon (attesté en 1808), rue de Villeneuve (attesté en 1777) ou rue Ville neuve (partie de la ville qui s'est développée au nord de la place du Capitole actuelle, jusqu'à St-Sernin)

- la rue d'Alsace-Lorraine a été percée entre 1869 et 1873 ; entre les rues Montardy et Lafayette, elle remplace la rue Porte Neuve (actuel Square De Gaulle)

- les place et rue Victor-Hugo (1802-1885, écrivain) étaient les place et rue du Marché au bois ; la halle métallique a laissé la place à une halle en béton coiffée d'un parking à plusieurs niveaux en 1959 ; la place sera piétonnisée en 2018

- la rue Porte Sardane s'appelait rue de la Cancelade

- le boulevard Carnot s'est appelé boulevard St-Aubin ; de la place St-Aubin, on prenait la rue des Cimetières St-Aubin, aujourd'hui rue d'Aubuisson

- la rue Labéda (Jacques et Aristide, président d'une délégation spéciale aux commandes de Toulouse en 1894) s'est appelée rue Neuve Saint-Aubin

- la rue des 3 Journées (Carrièra de las 3 Gloriosas en occitan) rappelle les 27, 28 et 29 juillet 1830, 2e Révolution française instaurant la Monarchie de Juillet, avec à sa tête Louis-Philippe Ier, Roi des Français ; elle semble ne pas avoir de nom dans les premières années de sa création

- les allées Jean-Jaurès se nommaient auparavant au singulier, allée rebaptisée ainsi en 1915 après l'assassinat de l'homme politique castrais le 31 juillet 1914, et comme la place voisine depuis leur création : Lafayette (Louis-Napoléon), Angoulême, Villeneuve (vers 1813) ; l'allée est d'abord un lieu de promenade arboré, terminé en cul-de-sac au Canal du Midi ; un pont la relie à l'Ecole vétérinaire fondée en 1828 dans le quartier Marengo et qui offre une magnifique perspective depuis le centre-ville ; dès 1899, la Ville de Toulouse demande le déplacement de cette école afin de faciliter la communication avec le quartier Jolimont ; en 1962, l'école détruite, une véritable autoroute (dite Express Way) est dessinée depuis le boulevard Carnot (l'ingénieur municipal la compare aux Champs-Elysées parisiens) ; en 2003, l'achèvement de la Médiathèque José-Cabanis recrée la perspective qu'offrait l'Ecole vétérinaire ; à partir de 2017, les allées sont remodelées comme des ramblas par l'urbaniste catalan Joan Busquets

- la rue des Sept-Troubadours (ancien nom d'une rue voisine) s’appelait rue du Canal au début du XXe siècle, rue et même chemin des Jardiniers

- la rue de l'Industrie s’appelait rue des Sept-Troubadours jusqu'aux environs du XXe siècle

- la rue Castellane s’est d'abord appelée passage du Cirque Castellane

- la rue Gabriel Péri (1902-1941, député communiste martyr) s’appelait rue Constantine, qui s'est frayé un chemin par étapes depuis le boulevard Riquet (le pont éponyme sur le canal, dessiné en 1904 par E. Estrade, est réalisé en 1907), pour déboucher sur le boulevard Carnot entre 1910 et 1926

- les rue du Général Jean Compans et rue Saint-Bertrand ont scindé le chemin de Terre-Cabade

- la rue Romiguières s'est appelée rue du Collège de Foix (attesté en 1631)

- la rue du Collège de Foix s'est appelée rue de la Honte (carriera turpis) au Moyen Age, car elle était mal famée

- la rue Lakanal s’est appelée rue de la Vidule (attesté en 1631)

- la rue Deville s’appelait rue des Cordeliers

- la rue Valade s'appelait rue des Valades (attesté en 1631)

Quartier St-Sernin

- la rue Montoyol s’appelait rue des Couyouls

- la rue du Taur s’est appelée rue du Cloître, depuis au moins la rue de l'Esquile jusqu'à la basilique (plaque de 1733), rue Méjane au Moyen Age

- la rue de l'Esquile s’appelée rue de l'Esquille, synonyme de cloche en occitan, celle de l'ancien collège de la rue (aujourd'hui Direction régionale des Finances publiques), à qui elle avait aussi donné ce nom

- la rue Albert Lautmann s’est appelée rue des Etudes (attesté en 1631)

- la rue des Salenques s'est appelée rue du Pérou (attesté en 1631)

- la rue Emile Cartailhac s’est appelée rue Saint-Laurent (attesté en 1631)

- la rue de la Chaîne s'est appelée rue de la Serene (attesté en 1631)

- la rue Gatien-Arnoult, Adolphe-Félix (1800-1886), porte le nom d'un ancien Député-Maire de Toulouse opposé au Second Empire et mainteneur des Jeux floraux ; la rue s'est appelée rue Royale, rue de la Chanoinie (attesté en 1631)

- la rue Merly, Joseph (et non pas Merlin, comme indiqué par erreur en occitan), porte le nom depuis 1897, d'un baryton toulousain de renommée internationale (jusqu'à Naples et Berlin), né à Toulouse en 1828, directeur du Théâtre du Capitole en 1882 ; elle s'est appelée rue des Treize Vents (Très Bents en occitan, soit Trois Vents à l'origine), rue des Vents depuis le XVe siècle, et Plani Vitalis Guillelmi ou Vidal Guihem dès l'origine

- au carrefour des rues de Rémusat et du Périgord, il y avait la place de la Visitation qui s’est appelée Pla Vidal Guilhem

Côte pavée

Appelée ainsi par le pavement destiné à fixer la terre pour éviter son glissement vers les ports St-Etienne et St-Sauveur du nouveau Canal du Midi en 1681. L'appelation apparaît officiellement en 1890.

En 1885, la voie est d'abord desservie par des véhicules routiers à traction hippomobile, dits Cars Ripert. En 1907, des tramways hippomobiles sur rails les remplacent. En avril 1910, la ligne est électrifiée.

- l'avenue Jean-Rieux (depuis 1947, maire de Toulouse, 1906-1908 et 1912-1919) s'est appelée Côte Pavée Montaudran (depuis 1890), chemin de Montaudran (depuis 1843), chemin Haut de Montaudran (attesté en 1815), route de Montaudran

- la rue Ambroise Frédeau (moine augustin et peintre, c. 1589-1673) s'est appelée rue Sainte-Jeanne (attesée en 1941, dès les années 1870)

alors simple chapelle, aujourd'hui église Saint-Aubin

alors simple chapelle, aujourd'hui église Saint-Aubin

chapelle Montaigon puis église de Montaigon en 1251 (testament de Pierre de Gaillac), église de Saint-Georges de Montaigon en 1337, au milieu de la place avant 1398, Gleyza de Saint-Georgi en 1478 (Livre de Pagellation), dont le chœur est reconstruit en 1515 par les maîtres maçonniers Jean Faure et Raymond Caraben, église investie en 1655 par les Augustins déchaussés (ou Augustins de Saint-Georges, ou Petits Augustins) qui s'installent dans les anciens hôpitaux Notre-Dame du Puy à l'angle de la place St-Georges, église remplacée en 1781 par un nouvel édifice bâti par l'architecte Hardy (entre les actuels n°4 et 6), détruit en 1802

chapelle Montaigon puis église de Montaigon en 1251 (testament de Pierre de Gaillac), église de Saint-Georges de Montaigon en 1337, au milieu de la place avant 1398, Gleyza de Saint-Georgi en 1478 (Livre de Pagellation), dont le chœur est reconstruit en 1515 par les maîtres maçonniers Jean Faure et Raymond Caraben, église investie en 1655 par les Augustins déchaussés (ou Augustins de Saint-Georges, ou Petits Augustins) qui s'installent dans les anciens hôpitaux Notre-Dame du Puy à l'angle de la place St-Georges, église remplacée en 1781 par un nouvel édifice bâti par l'architecte Hardy (entre les actuels n°4 et 6), détruit en 1802