Saint Eloi

Patron des fondeurs

Saint Eloi

Patron des fondeurs

En reconnaissance de son merveilleux travail touchant au sacré, l'artisan fondeur était autorisé à porter l'épée,

attribut de haute bourgeoisie, distinction surtout réservée à la noblesse. Le titre de bourgeois lui était parfois

aussi décerné, comme à ce fondeur de Caen qui signait tous ses contrats Guillaume Jonchon - Maître fondeur - Bourgeois

de Caen.

| Dpt | Lieu | Fondeur | Date | |

|---|---|---|---|---|

| 09 | Carla-Bayle | XIVe |

|

|

| 09 | La Bastide-de-Besplas | Arnaut Guilhem Delacort | XVe |

|

| 31 | Marquefave | Guilhem Fabri ou Ferpastel | XVe |

|

| 31 | Montgaillard-Lauragais | James Jean Beret | fin XVe |

|

| 31 | Rieux | Dolba ? | 1492 |

|

| 31 | Mailholas | Jean Drivot ? | début XVIe |

|

| 31 | Toulouse Hôtel-Dieu | 1610 | ||

| 09 | La Bastide-de-Besplas | 1624 |

|

|

| 31 | Puydaniel | Jean-Michel Lionnois | 1653 |

|

| 31 | Montesquieu-Volvestre | Châtelet de Rodez | 1805 |

|

| 31 | Palaminy | Dubois d'Alan | 1841 |

|

| 31 | Toulouse Notre-Dame-du-Taur | XVe |

|

|

| 31 | Toulouse Notre-Dame-de-Nazareth | Viguier | 1831 |  |

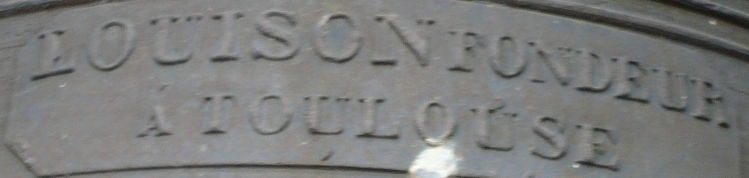

| 31 | Portet-sur-Garonne | Louison | 1844 |  |

| 31 | Toulouse Sainte-Claire | Louison | 1858 |  |

| 31 | Toulouse Saint-Exupère | Amans Lévêque | 1877 |  |

| 31 | Toulouse Immaculée-Conception (Bonnefoy) | Amans Lévêque | 1898 |  |

| 31 | Toulouse Immaculée-Conception (Bonnefoy) | Vinel père | 1898 |  |

| 31 | Peyssies | 1903 |

|

|

| 31 | Toulouse Sainte-Thérèse | Amédée Vinel | 1933 |  |

| 31 | Portet-sur-Garonne | Paccard | 1933 |  |

| 31 | Toulouse Notre-Dame-du-Rosaire (Dominicains) | Paccard | 1958 |  |

| 31 | Toulouse Sainte-Thérèse | Robert et Jean Bollée |

|

|

| 31 | Portet-sur-Garonne | Paccard | 1975 |  |

Plusieurs légendes rapportent l'histoire de ces cloches fondues avec l'apport en or et en argent des paroissiens, leur conférant alors une sonorité extraordinaire et sublime... C'est le cas de l'Augustine, dont on louait encore en 1876 la puissance et la beauté du son, perdues après son transfert à la Cathédrale de Toulouse 2 ans auparavant.

Il se peut tout d'abord que le terme « argent » soit à prendre au sens large, celui des pièces de monnaie (celles n'ayant plus cours sans doute, l'ancêtre de l'opération Pièces Jaunes en quelque sorte), pas forcément faites du métal argent. Ensuite, des analyses du métal de ces cloches dites « d'argent » encore existantes (en 1831 pour celle du beffroi de Rouen, en 1914 pour celle de la prison St-Lazare de Paris) ont démontré l'absence d'argent dans leur composition chimique.

Or nous savons que le fondeur itinérant, quand il creusait la fosse pour accueillir les moules des cloches, prévoyait une cavité pour recevoir les monnaies et autres petits ustensiles en métal précieux... qu'il récupérait une fois la coulée du bronze terminée ! Ainsi l'apport en nature des souscripteurs de la cloche ne venait-il pas corrompre la qualité de l'alliage voulu par le fondeur.

Enfin certains fondeurs, comme le Belge Sergeys au début du XXe siècle, peignaient à la peinture d'argent certaines parties décoratives de la cloche, pour la cérémonie de bénédiction. Le but était sans doute d'impressionner l'assemblée des fidèles et d'influencer leur perception future de la qualité sonore de la cloche...

D'après Patrimoine campanaire n°84, janv.-avril 2017.

Nous savons depuis 1791 et une étude menée par l'abbé Alexis-Marie de Rochon, que le métal des cloches n'est pas bon pour frapper monnaie. Ainsi, cette pratique initiée en 1789 a été abandonnée en 1798, soit moins de 10 ans après. En effet, bien que les couleurs de l'airain et de la monnaie billon soient similaires, l'airain est trop cassant pour tromper le citoyen avec une monnaie à moindre coût : il était d'usage de croquer la pièce pour en vérifier la qualité.

Henri Petit, numismate dijonnais, précise : « La monnaie de billon est composée d'environ 4/5e de cuivre et d'1/5e d'argent. [...] Le métal de cloches est composé de 5/6e de cuivre et d'1/6e d'étain, mêlé avec un peu d'antimoine. Ce mélange rend ce métal très cassant. [...] Or il n'existait à l'époque aucun procédé permettant de le rendre malléable et autoriser ensuite sa frappe au balancier. ».

D'après Patrimoine campanaire n°84, janv.-avril 2017.